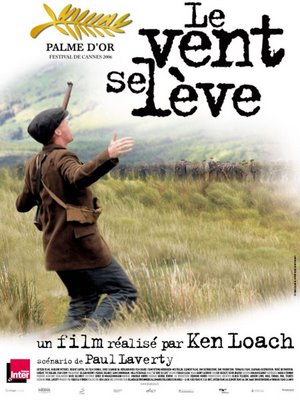

《The Wind That Shakes The Barley》,中文名有的叫《风吹稻浪》,有的叫《风吹麦浪》,我觉得后者较为妥当。从字面上来说,“Barley”中文译为“麦子、大麦”,而“稻谷”英文为“rice“;从气候上来说,爱尔兰属于温带海洋性气候,最冷的月份是1、2月,平均温度在4°C 到7°C之间。7、8月最温暖,气温在14°C到16°C。这种天气不适于稻谷生长,因此它的农作物主要是小麦、燕麦、土豆、甜菜,故而应该译作《风吹麦浪》。台湾版叫《吹动大麦的风》更加离谱,简直是我初中一年级的英语水平,不如译作《风——吹过麦子的风》还有点恶搞赵丽华的味道。

故事不多说了,讲的是1920年爱尔兰的两兄弟为了反抗英国的暴政,争取独立,而投入了当时残酷的斗争,在其中成长、分裂、献身。故事缓缓道来,没有什么煽情的地方,却不觉中黯然泪下。感觉人生的残酷,生命的渺小以及坚持的勇气和伟大。

片中Damien在被他的另一个兄弟处决前给他的妻子写了一封信,

I tried not to get into this war, and did, and now try to get out and can’t.

Strange creatures we are, even to ourselves.

I treasure every bit of you, body and soul, in these last few moments.

You once said you wanted your children to taste freedom, I pray for that day too, but I fear it will be longer than either of us have imagined.

Dan once told me something I have struggled with all this time. He said:“It’s easy to know what you’re against, quite another to know what you are for.”

I think now, I know, and it gives me strength.

大概的意思是:

我原想置身这场战争之外,却卷了进来,现在想脱身,已经不能。我们真是奇怪的造物,甚至对人自身来说也是。在这最后的时刻,我珍惜着你的每点每滴,灵魂和身体的。你曾说你希望有一天你的孩子能尝到自由的味道,我也祈祷着那一天,但恐怕它比我们想像的要远。Dan曾经告诉我那些我为之一直奋斗的东西,他说:“知道你要反抗什么很容易,知道为什么要坚持却完全是另一回事。”我想现在我知道了,而它给我勇气。

导演的话说出了创作的信仰:

“一旦我们敢于说出历史真相,也许我们就敢于说出当下的真相。”(If we dare to tell the truth about the past, perhaps we shall dare tell the truth about the present.)。

我喜欢其中的一首歌,歌名就是《The Wind That Shakes The Barley》,这是爱尔兰诗人兼作曲家的罗伯特威尔乔伊斯(Robert Dwyer Joyce)所写的同名爱国民谣。

右键点击

这里下载

歌词如下:

The Wind That Shakes The Barley |

(Robert Dwyer Joyce) |

|

I sat within the valley green

I sat me with my true love

My sad heart strove the two between

The old love and the new love

The old for her, the new that made me

Think on Ireland dearly

While soft the wind blew down the glen

And shook the golden barley

'Twas hard the woeful words to frame

To break the ties that bound us

But harder still to bear the shame

Of foreign chains around us

And so I said, "The mountain glen

I'll seek at morning early

And join the bold united men

While soft winds shake the barley"

While sad I kissed away her tears

My fond arms round her flinging

The foeman's shot burst on our ears

From out the wildwood ringing

A bullet pierced my true love's side

In life's young spring so early

And on my breast in blood she died

While soft winds shook the barley

But blood for blood without remorse

I've taken at Oulart Hollow

And laid my true love's clay cold corpse

Where I full soon may follow

As round her grave I wander drear

Noon, night and morning early

With breaking heart when e'er I hear

The wind that shakes the barley |